- 【完全自律】Manusの「5つのコア能力」が変える未来の働き方:Web開発からAIの未来まで

- AIエージェントの「自律性」とは何か:従来のAIとの決定的な違い

- コア能力1:自律的なWeb開発 – プロジェクト初期化からデプロイ準備まで

- コア能力2:Pythonによる複雑な問題解決 – プログラミング知識なしで実現

- コア能力3:マルチモーダルなコンテンツ生成 – 画像、音声、動画の自動化

- コア能力4:自動化データパイプラインの構築 – 定期的なタスクの永続化

- 5つの能力の統合:複合タスクの実行と「真の自律性」

- Manusの未来とロードマップ:次世代のAIエージェント

- まとめ:Manusと共に進化する未来の働き方

【完全自律】Manusの「5つのコア能力」が変える未来の働き方:Web開発からAIの未来まで

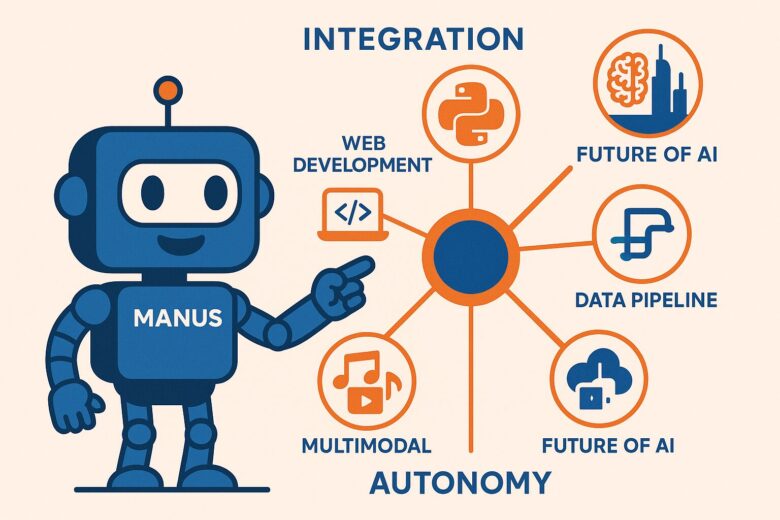

AIエージェントManusは、単なるテキスト生成ツールではありません。自律的なWeb開発、複雑なプログラミング、マルチモーダルなコンテンツ生成、データパイプラインの自動化、そして「真の自律性」を目指す進化。本記事では、Manusの5つのコア能力を統合的に解説し、それらが実務でいかに組み合わさって、人間の働き方を根本から変えるのかを深掘りします。

AIエージェントの「自律性」とは何か:従来のAIとの決定的な違い

ChatGPTなどの従来のAIは、ユーザーの質問に対して「テキストで回答する」ことに特化していました。しかし、Manusが実現するAIエージェントは、根本的に異なります。Manusは、ユーザーの指示を受けると、それを達成するために必要な一連のタスクを自律的に計画し、適切なツール(シェル、ファイル操作、ブラウザ、プログラミング環境など)を判断して実行し、エラーが発生すれば自ら修正を試みます。この「タスク実行能力」こそが、Manusを従来のAIアシスタントと一線を画す「AIエージェント」たらしめています。

Manusの核となる能力は、「ツールの利用」と「マルチステッププランニング」の2つです。複数のツールを組み合わせ、複雑な目標を達成するための計画を立て、その計画を実行する。この能力が、以下に述べる5つのコア能力の基盤となっています。

コア能力1:自律的なWeb開発 – プロジェクト初期化からデプロイ準備まで

ウェブサイト構築は、従来、複数の専門工程を必要とします。企画、環境構築、コーディング、デプロイ準備。これらの工程を手動で行うには、相当な時間と専門知識が必要です。しかし、Manusは、「〇〇という機能を持つウェブサイトを作って」という単一の指示で、これらすべてを自律的に実行できます。

Manusは、`webdev_init_project`という専用ツールを使用して、モダンな開発環境を一瞬で構築します。React、Next.js、Flaskなどのフレームワークに基づいたディレクトリ構造を自動生成し、ユーザーの要求に応じて「web-static」(静的サイト)や「web-db-user」(フルスタック、データベース、認証機能付き)といった機能プリセットを組み込みます。その後、Manusは自律的にコンテンツを生成し、適切なファイルに配置し、必要なバックエンド機能を実装し、デプロイのための準備を整えます。

この自律的なWeb開発能力により、開発者は面倒な環境設定から完全に解放され、ビジネスロジックやユーザー体験といった本質的な部分に集中できるようになります。

コア能力2:Pythonによる複雑な問題解決 – プログラミング知識なしで実現

データ処理、外部API連携、システム統合といった複雑なタスクは、従来、プログラミングスキルを持つエンジニアにしか実行できませんでした。しかし、Manusは、ユーザーが「このCSVファイルを読み込んで、平均値を計算して」と指示するだけで、適切なPythonコードを生成し、サンドボックス環境内で実行し、結果を返します。

Manusのプログラミング能力のメカニズムは、以下の通りです。まず、ユーザーの要求を分析し、プログラミングで解決可能なステップに分解します。次に、必要なライブラリ(Pandas、Requests、BeautifulSoupなど)をインポートしたPythonコードを生成します。そして、隔離された安全な実行環境(サンドボックス)でコードを実行し、その結果を評価します。もし期待通りの結果が得られなかった場合、Manusはエラーメッセージを解析し、コードを修正して再実行します。この「実行と評価」のループが、Manusの自律的な問題解決能力を支えています。

具体的には、複雑なデータ処理(CSVファイルのクリーニング、複数ファイルの結合、条件付きフィルタリング)や、外部APIからの情報取得(天気情報、株価データ、カスタム社内API)といったタスクが、プログラミング知識なしに実現できます。

コア能力3:マルチモーダルなコンテンツ生成 – 画像、音声、動画の自動化

テキストだけでなく、画像、音声、動画といった複数のデータ形式(モダリティ)を生成できるのが、Manusのマルチモーダル機能です。この能力により、ブログのアイキャッチ画像、プレゼンテーション用のナレーション、SNS向けの短尺動画といった、クリエイティブなコンテンツが自動化されます。

画像生成では、テキストプロンプトや参照画像を基に、高品質なビジュアルコンテンツを生成します。例えば、「データ分析に関する記事のアイキャッチ画像」が必要な場合、Manusは記事の内容と既存のビジュアルスタイルを理解し、統一感のある画像を生成できます。これにより、コンテンツ制作のボトルネックとなりがちなビジュアル制作の工数を大幅に削減します。

音声生成では、テキストコンテンツを自然で高品質な音声に変換します。プレゼンテーション資料の作成と同時に、そのスライドに合わせたナレーション音声を生成することで、発表者の準備時間を大幅に短縮できます。

動画生成では、テキストプロンプトや参照画像を基に、数秒間の短尺動画クリップを生成します。複数のショットを生成し、`ffmpeg`などのツールで結合することで、より長い動画コンテンツの制作も可能です。

コア能力4:自動化データパイプラインの構築 – 定期的なタスクの永続化

ビジネスの意思決定には、最新かつ正確なデータへのアクセスが不可欠です。しかし、多くの企業では、データの収集、クリーニング、集計といった一連の作業が手動で行われており、これが時間浪費とヒューマンエラーの温床となっています。

Manusは、Python実行能力と`schedule`ツールによるタスク永続化機能を組み合わせることで、完全に自動化されたデータパイプラインを構築できます。例えば、「毎週月曜日の午前9時に、外部APIから株価データを取得し、月次集計を行い、その結果をExcelファイルに出力して、メールで配信する」といった複雑なタスクが、一度の指示で永続化されます。

データパイプラインは、一般的に「抽出(Extraction)」「変換(Transformation)」「格納/報告(Loading/Reporting)」の3つのステップで構成されます。Manusは、これらの各ステップにおいて、適切なPythonライブラリを判断し、コードを生成・実行することで、パイプライン全体を制御します。この能力により、データエンジニアリングが民主化され、ビジネスユーザーでも高度なデータ自動化を実現できるようになります。

5つの能力の統合:複合タスクの実行と「真の自律性」

上記の5つのコア能力は、単独で強力ですが、組み合わさることで、さらに強大な力を発揮します。例えば、「競合サイトの価格変動を毎日追跡し、その結果をデータベースに格納し、週次でレポートを生成し、その結果を視覚化したアイキャッチ画像を生成して、ブログ記事として公開し、さらにそのレポートをメールで配信する」といった、複数の工程を含む複合タスクが実現できます。

このような複合タスクの実行には、複数のツールの組み合わせ、複雑な計画立案、エラーからの自律的な回復が必要です。これこそが、Manusが目指す「真の自律性」です。人間が細かい指示を出すことなく、与えられた目標を粘り強く達成するAI。それがManusです。

Manusの未来とロードマップ:次世代のAIエージェント

現在のManusは既に強力ですが、Manusの開発チームは、さらなる進化を目指しています。現状の課題として、以下の3つが挙げられます。

コンテキストの維持:長いタスクや複数のステップにまたがる作業で、初期の指示や目的を見失いがちです。ツールの選択と利用:どのツールをいつ、どのように使うかという判断が、まだ人間の指示に大きく依存しています。エラーからの回復力:予期せぬエラーや外部環境の変化に直面した際、自律的にデバッグし、計画を修正する能力が限定的です。

これらの課題を克服するため、Manusは以下のロードマップを描いています。適応性の高いプランニングエンジン:従来の固定的な計画ではなく、タスクの実行中に得られた情報やエラーに応じて、リアルタイムで計画を柔軟に修正・最適化するプランニングエンジンを開発しています。ツール利用の高度化:現在、Manusはシェル、ファイル、ブラウザなど様々なツールを使いこなしますが、今後はさらに外部APIやカスタムツールとの連携を深め、利用可能な「道具」の幅を広げます。長期記憶と自己改善:過去の失敗や成功体験を長期記憶として蓄積し、同じようなタスクに直面した際に、より効率的かつ正確に実行できるように自己改善するメカニズムを導入します。

これらの進化により、Manusは単なるアシスタントではなく、チームの一員として機能するAIエージェントへと進化していくでしょう。

まとめ:Manusと共に進化する未来の働き方

Manusの5つのコア能力は、それぞれ強力ですが、統合されることで、人間の働き方を根本から変える力を持っています。自律的なWeb開発、複雑なプログラミング、クリエイティブなコンテンツ生成、データパイプラインの自動化、そして「真の自律性」を目指す進化。これらすべてが、Manusという一つのAIエージェント内で実現されています。

Manusが目指す「真の自律性」は、AIエージェント技術の最終目標です。この進化は、私たちの働き方、ビジネスのあり方を根本から変える可能性を秘めています。Manusの進化に注目し、その最先端の能力をいち早く活用することが、未来の競争優位性を確立する鍵となるでしょう。

コメント